真正的加冕,早已在刘禹锡落笔的那一刻,在曹雪芹构思的那个梦里,在每一个普通人放下劳作、抬头望向落日的瞬间,悄然完成了。这顶迟到的桂冠,不过是让世界看清了南京本来的模样。

南京的文学基因,是嵌入城市山水血脉里的精神胎记。若为它的文学谱系寻根,必先回到那个烟水迷离的六朝。那时的建康城,政治分崩,精神却极度丰沛。宋文帝元嘉十五年(公元438年),在北郊鸡笼山下开设中国历史上第一个“文学馆”,将文学从经学中解放出来,成为独立的学科。

萧统在玄武湖畔编纂《昭明文选》,刘勰于定林寺完成《文心雕龙》,钟嵘在朱雀桥边撰写《诗品》——这三部巨著如鼎之三足,撑起中国文学理论的天空。谢灵运的山水诗在此间破茧,志人小说《世说新语》于此地发端,竟陵王萧子良的西邸里,“竟陵八友”的唱和声开声律学的先河。文学的胚胎,在建康城的温润空气中悄然成形。

王朝的背影,是诗人最深邃的凝望。盛唐的万丈光芒,将金陵这座昔日帝都,化作巨大的怀古舞台。李白登凤凰台,望浮云蔽日而愁思长安;刘禹锡入乌衣巷,叹“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”,将沧桑变幻凝成文学里最经典的意象;杜牧夜泊秦淮,一曲“商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花”,让这条河从此流淌着脂粉的香气与家国的悲戚。

历史翻到大明,金陵重拾帝都威仪,孕育了一种全新的文学样式——楹联。明太祖朱元璋一道“全民贴春联”的旨意,让文学融入市井烟火中。一副副对仗工整的联语,是悬挂在千家万户门前的微型诗行,是南京赠予汉字文化圈一份精巧而隽永的礼物。

文学的脉络在南京从未中断。吴敬梓的《儒林外史》在此描摹文人众生,而那部伟大的《红楼梦》,其魂魄也萦绕在金陵上空。曹雪芹家族的江宁织造府正是金陵旧梦的缩影,“金陵十二钗”的命运,映照着这座城市由盛转衰的命运。

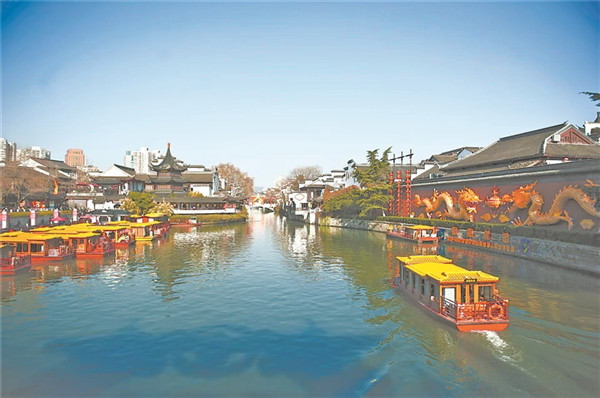

最可贵的是,这份文学底蕴并非只供奉在文人书斋里,而是化作整座城市的精神气质,弥漫在寻常巷陌的呼吸之间。作家叶兆言曾在其作品《南京人》中,精准地捕捉到这种深入骨髓的文化自觉:就连一个掏粪的,下了班也晓得换身干净衣裳,把扁担洗刷得清清爽爽,赶到玄武湖边,去喝二两茶,看一会子夕阳。

这幅画面是南京人精神世界最生动的速写。它说明在这座城市,对美的向往、对生活情致的追求是所有人的精神需求。这种看夕阳的闲情,正是千年文脉浸润于民间肌理的最好证明。

朱自清经过浦口站,写下了《背影》。鲁迅在此弃医从文,梧桐树下的建筑,见证了新文学的呐喊与彷徨。时光流转,这气息藏在被誉为“最美书店”的先锋书店里,藏在散布街巷的阅读空间中。阅读与沉思如同呼吸,成为南京人习以为常的生活方式。

2019年,南京被授予“世界文学之都”称号。这场迟到千年的加冕,为那些曾在金陵城里放歌、书写的灵魂献上了世界的敬意。这顶桂冠,映照着六朝风雅、大唐豪迈、明清世情以及当下每一个南京人心中那片诗意的黄昏。

风依然拂过梧桐,像翻动一部厚重的书;水依然倒映灯火,像诉说一个古老的故事。真正的加冕,早已在刘禹锡落笔的那一刻,在曹雪芹构思的那个梦里,在每一个普通人放下劳作、抬头望向落日的瞬间,悄然完成了。这顶迟到的桂冠,不过是让世界看清了南京本来的模样。

附件:

附件: